Schreckenstag, Montag der 22.05.2023. Überschwemmungen in Detmold und Lage. Besonders schlimm traf es in den Detmolder Ortsteil Klüt. Teilweise standen Keller und Erdgeschosse bis zu zwei Meter unter Wasser erklärte die Feuerwehr in Detmold. Heizungsanlagen wurden beschädigt, Öl kontaminierte die Umgebung. Auch in Jerxen-Orbke, an der Klüter Straße, liefen einige Keller voll. In Lage trat der Oetternbach über die Ufer, Gullys verstopfen, Gärten und Hofflächen wurden überschwemmt, mit Wasser und Schlamm. Viele Anwohner besitzen keine Elementarversicherung. Sie müssen die Kosten der Schäden selber bezahlen. Die Stadt Detmold sucht derzeit nach den Ursachen. Detmolder Stadtratsmitglieder erklärten gegenüber der Lippischen Landes-Zeitung man hätte viel gemacht und sei gut aufgestellt. Ausreichend scheinen die Maßnahmen bislang nicht gewesen zu sein. Auch der Regionalplan OWL 2020 scheint die jüngsten Auswirkungen zu negieren. Deshalb stellt sich unweigerlich die Frage: Was muss zukünftig getan werden, um die Menschen vor ähnlichen Ereignissen zu schützen?

Starkwettereignisse und Dürreperioden nehmen eindeutig aufgrund des Klimawandels zu. Damit nehmen auch die Schäden, die die Wetterereignisse hervorrufen zu. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)hat sie teilweise beziffert: 2022 entstanden Versicherungsschäden in Höhe von 790 Millionen Euro, 2021 waren es 5,5 Milliarden Euro u.a. durch die Flut im Ahrtal. Deshalb fordert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) Bauverbote in hochwassergefährdeten Gebieten sowie verbindliche Klimagefährdungsbeurteilungen bei Baugenehmigungen, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) im Mai 23 berichtet.

Eine deutliche Positionierung des GDV, wohl auch deshalb, weil Nordrhein-Westfalen (NRW) am heftigsten von den Schäden durch Starkwetterereignisse betroffen ist. NRW ist das Bundesland mit den meisten versiegelten Flächen (Gewebe-, Wohnbebauung, Straßen). Flächenversiegelung und Flurbereinigung sind ausschlaggebende Gründe für die Zunahme von Starkwetterereignissen. Viele Kommunen haben das erkannt. Der Rückbau von begradigten und verrohrten Bächen und Flüssen, Renaturierungsmaßnahmen von Bachläufen und Flussauen, in Stand gesetzte oder neue Rückhaltebereiche für große Wassermengen, das Freihalten von Flussauen von Bebauungen (z.T. Rückbebauungen) greifen um sich. Was früher in den 60er und 70er Jahren gewünscht und mit viel Geld umgesetzt wurde, steht jetzt als Auslöser für Katastrophen ganz oben auf der Liste. Mit viel Geld müssen dieses Maßnahmen nun zurückgebaut und beseitigt werden.

Weitere Forderungen werden laut. Walter Neuling, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat von Detmold nennt gegenüber der Lippischen Landes-Zeitung, u.a.: Entsiegelung von Flächen, keine Neuversiegelung mehr, die großen Parkplätze in Gewerbegebieten abschaffen und Parkmöglichkeiten aufständern. „Aber auch die kleinen Maßnahmen wie das Freihalten von Gräben und Abläufen seien wichtig, die klassischen Stadtaufgaben. … alles, so Neuling, was das Wasser langsamer abfließen lässt, ist wichtig.“

An dem Schreckenstag fielen zwischen Detmold und Herford 45 bis 70 Liter Wasser pro Quadratmeter, berichtete die Tagesschau. Dieses Wasser muss irgendwo hin. Dürreperioden lassen die Erdböden trocken und sehr fest werden. Dadurch nimmt die Wasserausnahmekapazität ab. Versiegelte Flächen können kein Wasser aufnehmen. Damit sind einige der Ursachen für die Überschwemmungen bereits identifiziert. Was benötigt wird sind „offene“ Flächen, die Wasser aufnehmen können. Das ist nur ein Thema, neben dem Klimawandel und Artensterben welches in dem aktuell verabschiedeten Regionalplan zu Konsequenzen hätte führen müssen. Leider wurde diese Problematik im Regionalplan 2020 nicht oder nur marginal berücksichtigt. Vielmehr wurden Pläne, die vor Jahrzehnten entstanden sind, einfach fortgeführt. Die bekannten negativen Auswirkungen des Klimawandels sind weder ausreichend in den Focus genommen noch entsprechend berücksichtigt worden.

Der Regionalplan 2020 legt bis zum Jahr 2042 fest welche Flächen bebaut werden sollen. In der ersten Offenlegungsphase des Regionalplan im März 2021 wurde folgende Zahlen in Hektar (ha) genannt.

- Detmold: 134 ha insgesamt (77 ha für Industrie/Gewerbe, 57 ha für Wohnungen)

- Kreis Lippe: 522 ha insgesamt (356 ha für Industrie/Gewerbe, 166 ha für Wohnungen)

- OWL: 7.025 ha insgesamt (3.812 ha für Industrie/Gewerbe, 3.213 ha für Wohnungen)

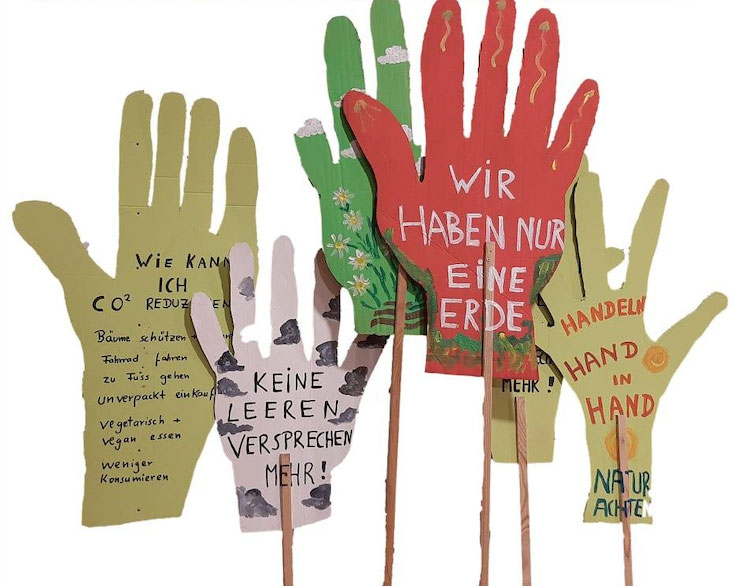

Von den geplanten Versiegelungen wurde kaum abgewichen. Der Regionalrat stimmte gegen die Stimmen der Fraktion vom Bündnis 90/Die Grünen in seiner Sitzung am 19.06.2023 für den Entwurf des Regionalplan in der vorliegenden Fassung, ohne entsprechende notwendigen Veränderungen, d.h. weniger Flächenversiegelung, aufgrund der vergangenen Schadensereignisse und der zukünftig zunehmenden Starkwetterereignisse. Anträge und Anregungen von Kommunen, Naturschutzverbänden und Privatleuten diesbezüglich wurden mit diesem Beschluss zurückgewiesen. Zahlreiche Stellungnahmen sowie die Demonstrationen, am 12. Dezember 2022, von rund 50 Mitglieder der Naturschutzverbände aus Ostwestfalen Lippe vor der Bezirksregierung Detmold, Leopoldstr. 15, werden von den politisch Verantwortlichen scheinbar ignoriert.

Im Rahmen der Beschlussfassung wurde eine zweite Offenlegung für zwei Monat vorgeschlagen. Eine erneute Auslegung soll in der Zeit vom 01.08.2023 bis einschließlich 02.10.2023 erfolgen. In diesem Zeitraum kann erneut Stellung genommen werden, auf eine Erörterung mit beteiligten Akteuren soll verzichtet werden. Die konkrete Bekanntmachung der Offenlegungsphase erfolgt mindestens eine Woche vorher in dem Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold und auf der Internetseite www.bezreg-detmold.nrw.de.

Das Bündnis LIPPE ökoLOGISCH macht die Bezirksregierung, den Regionalrat als auch die Öffentlichkeit mit dieser Presseinformation auf den weder nachhaltigen noch zukunftsweisenden Beschluss zum Regionalplan 2022 aufmerksam. In dem neuen Entwurf wurden beispielsweise Flächen gestrichen, die in dem derzeit noch gültigen Regionalplan als schützenswert eingestuft sind. Das ist als wohl als ein Zeichen von verschiedenen anderen Entwicklungen zu werten, dass die politisch Verantwortlichen die Auswirkungen des Klimawandels und Artensterbens negieren, nicht wahr haben wollen oder nicht verstanden haben.

Deshalb fordert LIPPE ökoLOGISCH, dass die aktuellen Entwicklungen und die jüngst entstanden Schäden in der Region im Mai 2023 Konsequenzen auf den Regionalplan 2020 haben. Die angestrebte Bebauung von Natur- und Ackerflächen muss eingeschränkt werden. Vor allem sind angrenzende Flächen an Wasserläufen unbedingt frei zu halten. Weniger Versieglung ist ein Muss für die Zukunft.

Quellen

Deutsche Presseagentur, dpa-infocom, dpa:230531-99-889760/2

Lippische Landeszeitung, „Stadt sucht Ursachen der Überschwemmung“, 10./11.06.2023, Seite 13

Tagesschau, https://www.tagesschau.de/inland/regional/nordrheinwestfalen/unwetter-nordrhein-westfalen-100.html

Lippische Landes-Zeitung, „Grüne gegen Regionalplan“, 20.06.2023, Seite 5

Ansprechpartner: Helmut Krüger

info@lippe-oekologisch.de